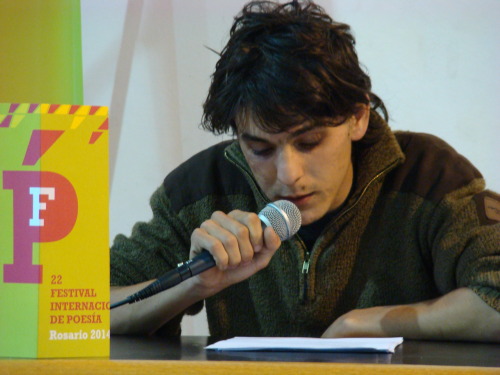

por Milena Bertolino

Julio Balcazar (1984) nació

en Caracas (Venezuela), vivió en Caldas (Colombia) y actualmente reside en

Buenos Aires (Argentina). Ha publicado el libro de poesía Últimos Días de Robert O´Hara (2013), asimismo resultó ganador de numerosos concursos de

poesía en Colombia. En el terreno de la narrativa, escribió una novela negra, Los cautivos del fuerte apache (2012), que fue premiada por el

congreso colombiano de literatura Medellín negro y publicada. También, producto de

ser finalista del concurso español de relatos El fungible en 2007, su narración Clint Eastwood fue incluida en la antología del concurso editada en

2008.

Graduado

en Filosofía y letras, Balcázar he venido desarrollando desde hace seis años

variadas actividades docentes en distintas zonas de Colombia y en Buenos Aires

(Argentina) que incluyeron, por ejemplo, dar clases en un resguardo indígena

en el departamento de El Cauca (Colombia).

Julio Balcazar integra la antología de este Festival1.000 millones. Poesía en lengua española del siglo

XXI.

|

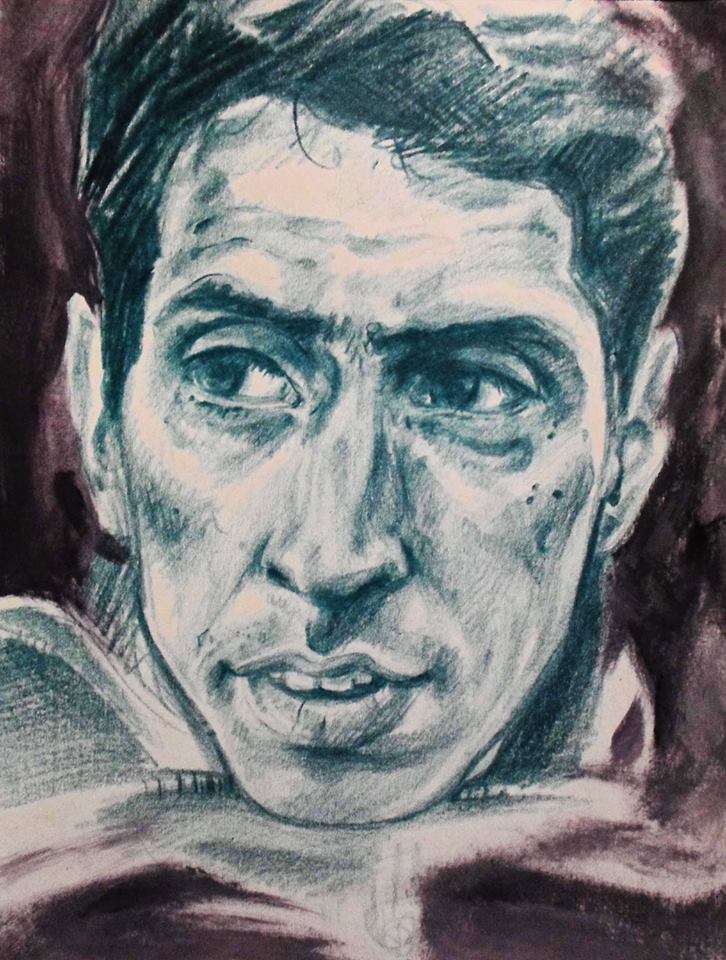

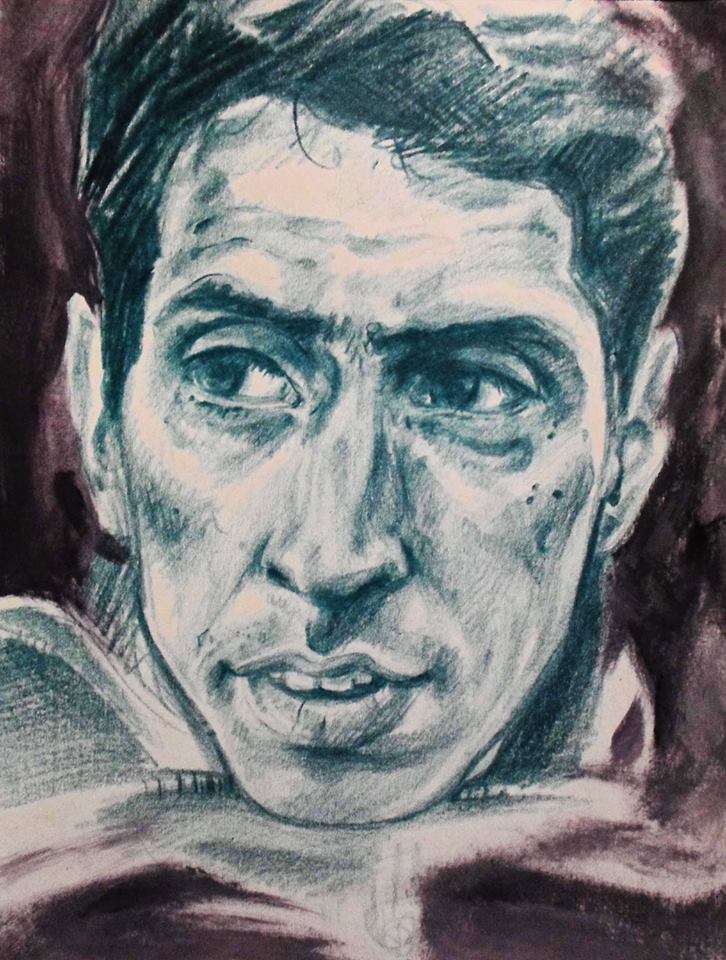

| Retrato de Julio Balcázar trazado por un amigo suyo. |

—¿Cuál consideras que es tu ars poética? ¿Hay algún texto tuyo o ajeno

que la defina?

— El cambalache de Disépolo, el collage melancólico o burlón al “Yo”

cartesiano, la falsedad de la memoria o de lo concreto, el queridísimo

Sísifo de Camus; el punk y la Ítaca de Cavafis, Joy Division, Richie Ray y

Bobby Cruz, Rubén Blades, Serrat, Groucho Marx, Chagall, Cezanne y

Placebo, Radiohead, los boleros, el son montuno, Leonard Cohen, Nick Cave, Bob

Dylan, una tonelada de Wes Anderson (los colores en sus películas son

hermosísimos), la contradicción y el error, el viaje, ola, tras ola, el

mar, siempre el mar, la música y el Nadaísmo de mi padre, sus malos consejos, su cariño, las historias interminables e indescifrables

de mi mamá, el sarcasmo de mi hermanita, las historias que contaba el

abuelo, las tías que me ayudaron a criar, mientras adivinaban el futuro y

los sueños, por supuesto Sabina, Cortázar, la música de las cantinas, los vallenatos,

lo otro: la literatura. (...) Tres poemas: Ítaca. de Constantino Cavafis /

Perorata, de Jaime Jaramillo Escobar / Do not go gentle into that good night, de Dylan Thomas. Una canción: “El

muerto vivo” (recomendada).

.jpg)

.jpg)

.jpg)